Il paradosso del cemento sfitto

Occupare è un reato e avere una casa è un diritto: il confine si muove tra gli edifici costruiti per essere vuoti e lo "stato di necessità" di chi non sa che altro fare. [tratto da "Illegale e legittima, storie di necessaria occupazione"]

(di Nicola Chiappinelli)

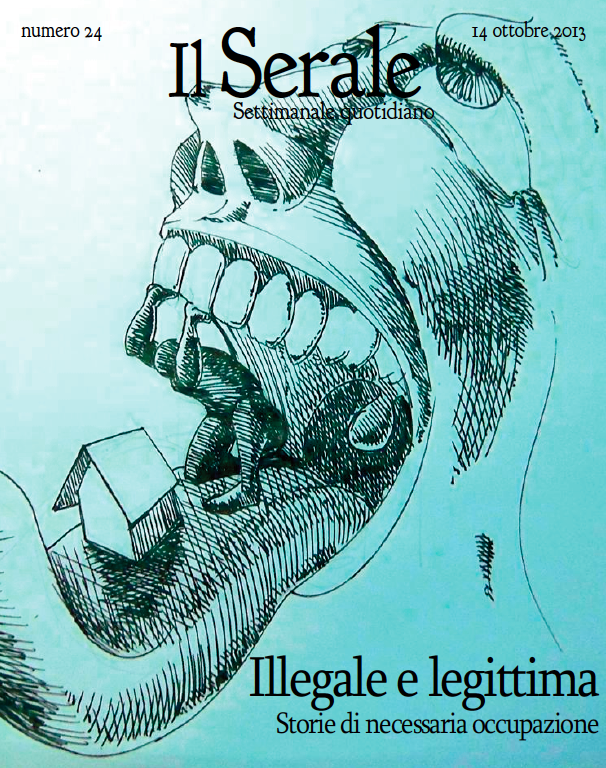

- Illegale e legittima

- Storie di necessaria occupazione

Nei prossimi tre anni saranno verosimilmente eseguiti almeno 300mila sfratti in tutta Italia. Tra il 2001 e il 2011 la popolazione italiana è cresciuta del 4,3%, gli edifici abitativi (dalle palazzine alle villette) sono aumentati dell’11%. Lo scorso giugno l’Associazione italiana tecnico economica del cemento ha reso noto che il consumo di cemento nel Paese è calato del 22,1% dal 2012 al 2011, ovvero dimezzandosi rispetto al dato del 2005.

Mischiate questi tre dati apparentemente sconnessi, e avrete pronto il terreno per una prima riflessione sul contesto in cui si sta estendendo il fenomeno delle occupazioni, sempre più vivo e pulsante nelle nostre realtà urbane (soltanto oggi a Roma, nella città in cui vivo, mentre scrivevo questo pezzo, sono stati occupati sei stabili abbandonati in varie zone della città).

Partiamo smistando il campo da equivoci: occupare è un reato. Violazione di domicilio; invasione di terreni, edifici o fondi altrui; turbativa violenta del possesso di cose immobili: sono queste le infrazioni punite, in maniera complessa e diversificata, dal nostro codice penale. E non è sempre necessario che venga sporta querela, a volte la forza pubblica è chiamata a procedere d’ufficio in seguito all’atto compiuto. La chiarificazione è d’obbligo sia perché il tema è di urgente attualità, e sia per rileggere meglio una notizia riportata alcuni fa in maniera pressoché uguale dalle maggiori testate nazionali: «Se si è veramente poveri occupare case popolari non è reato». Così recitava, ad esempio, il titolo dell’articolo di Repubblica.it che raccontava di questa sentenza con cui la Cassazione aveva «accolto il ricorso di una 38enne romana, sola e con un figlio a carico, condannata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Roma (a una multa di 600 euro, ndr) per il reato di occupazione abusiva di un immobile di proprietà dell'Iacp (Istituto autonomo case popolari)».

Ne derivava che, «per i giudici della Cassazione, il "diritto all'abitazione" merita di essere annoverato tra i diritti fondamentali della persona» contemplati dall’articolo 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Peccato che la decisione della Corte riguardasse un caso specifico, e si limitasse ad annullare una sentenza per rinviarla ad un altro giudice, chiamato a stabilire se nell’occupazione vi fosse stato o meno il principio previsto dall’art. 54 del codice penale: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona». La legge riconosce insomma lo stato di necessità (come può essere quello di una mamma sola con un figlio a carico), ma solo se circoscritta nel tempo e nello spazio. L’ha ben spiegato una nuova sentenza della Cassazione, datata marzo 2012: una precaria e ipotetica condizione di salute non può legittimare l’occupazione permanente di un immobile per risolvere un’esigenza abitativa, tanto più per gli alloggi Iacp, destinati proprio ai meno abbienti.

«Il 2013 ha fatto registrare un aumento del 25% di richieste di case popolari rispetto all’anno precedente». A dirlo, qualche settimana fa, è stato l’assessore alle politiche abitative della Regione Umbria, Stefano Vinti, colui al quale si deve il numero dei 300mila sfratti riportato in testa all’articolo. Si registra, per Vinti, «un boom allarmante che certifica l’aggravamento del problema casa nel Paese e che minaccia di continuare per ancora molto tempo».

L’ultimo censimento Istat (aprile 2012), che ha fornito il dato iniziale sullo squilibrio tra aumento degli edifici e crescita demografica nazionale, ha anche spiegato come in questi dieci anni siano più che triplicate (71.101) le famiglie residenti in Italia che dichiarano di abitare in baracche, roulotte, tende o abitazioni simili.

Ma non dimentichiamo che, stando alla sopracitata denuncia dell’organizzazione dei produttori di cemento (Aitec), «la crisi economica ha avuto impatto sull’industria del cemento più che su qualunque altro comparto». Eppure l’Ispra ha calcolato che tra il 1956 e il 2010 la percentuale di territorio italiano cementificato si è estesa dal 2,8% al 6,9%, al ritmo di più di sette metri quadrati al secondo. Per rendere più netta la misura: è come se ogni singolo cittadino avesse a disposizione un appartamento di 340 mq.

Rimbalzano dati distanti, e portano fatalmente ad un’unica conclusione: in Italia si costruisce senza la necessità che qualcuno poi in quelle strutture debba metterci piede.

Prendiamo le case. Nello Stivale, isole comprese, i prezzi delle abitazioni continuano a scendere in maniera stabile da almeno sei anni, eppure a metà 2012 ancora l’Istat ha registrato il più alto calo di trasferimenti immobiliari ad uso abitativo dal 2008 (-23%).

In queste condizioni comprare casa è sempre più difficile, e proliferano allora gli alloggi invenduti: 694mila ad ottobre di un anno fa, raccontava Maurizio Bongioanni in un’inchiesta su Repubblica.it, ricordando nel contempo che «dall'altra parte, secondo Federcasa, ne servono 583mila per soddisfare l'esigenza di abitazioni popolari. Un conto che non torna.

Ma non per l'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) che persegue la costruzione di 328mila nuovi appartamenti ogni anno».

Per comodità siamo costretti a concentrare il paradosso nella Capitale. A luglio scorso si sono stimate circa 250mila case romane sfitte. Dato che si gonfia se innaffiato da un altro numero, quello degli sfratti: 7.000 quelli emessi nel 2012 a Roma, di cui 5000 per morosità; uno sfratto ogni 44 famiglie in affitto privato (la media nazionale è 1:74).

È qui, soprattutto, che si scrive “occupazione” e si legge “unica alternativa”. E se le opinioni dei diretti interessati potrebbero sembrare scontate, riprendiamo allora un punto di vista politico, quello del neo-assessore alla Casa del Campidoglio, Daniele Ozzimo: «Siamo ovviamente contrari alle occupazioni, ma dobbiamo saper distinguere tra chi occupa spinto da disperazione e stato di necessità, e chi magari pensa a questa pratica come una qualsiasi attività associativa o di altra natura».

A parte la distinzione, è evidente che la questione non può essere ridotta all’illegalità del gesto. Se la casa è un diritto, va riconosciuto a tutti.

Ancor di più perché a far impallidire è la distanza tra chi una casa ce l’ha, e chi preferisce tenerla sfitta piuttosto che abbassarne il valore. Dei quasi 29 milioni di appartamenti censiti dall’Istat in Italia, c’è infatti un 17% di abitazioni non occupate dai residenti; e non si tratta solo case al mare o in montagna, ma anche di generici immobili tenuti vacanti. Case su cui per altro i proprietari hanno pagato ingenti somme di Imu .

In questo circolo vizioso che rischia di fare perdere tutti, ecco l’idea di Dean Baker, condirettore del Center for Economic and Policy Research di Washington D.C., che in un’intervista a Linkiesta ha proposto di «colpire case, edifici e immobili lasciati sfitti attraverso un’imposta pari all’1 per cento del valore catastale», così da convincere i «proprietari di edifici vuoti a vendere o ad affittare, forzando i prezzi verso il basso». E se non si vuole andare fino agli Usa, basta volgere lo sguardo in Toscana, dove l’assessore regionale al Welfare, Salvatore Allocca, ha pensato di istituire una tassa di scopo di 10 euro al mese su ogni immobile sfitto; il contributo alimenterebbe un fondo di garanzia per chi viene sfrattato non potendo pagare l’affitto.

Ci sono zone d’Italia, rappresentate da decine di comitati e collettivi, che stanno combattendo per questo. Per il diritto alla casa e per la fine della cementificazione selvaggia. Di entrambi abbiamo esempi limpidi a Roma: da una parte le occupazioni, da quelle abitative a quelle per rivalorizzare strutture abbandonate; dall’altra parte le organizzazioni, come l’Osservatorio Casilino, che lottano contro una sentenza del Tar che ha tolto il vincolo di tutela archeologica per l’area Comprensorio Casilino, lì dove la costruzione di nuovi appartamenti eliminerebbe l’ultimo polmone verde di Roma tra Porta Maggiore e la borgata Alessandrina, in una zona per altro a già altissima densità abitativa.

Succede, in Italia, che si concedano appalti a costruttori promettendogli in cambio premi di cubature.

È questo il Paese dove non sono solo le occupazioni a essere illegali.

Il numero completo del Il Serale lo trovate, sfogliabile, qui.