Dopo Moro, arrivano i missili nucleari in Sicilia

DOPO MORO VENNERO I MISSILI

Il delitto Moro e la normalizzazione in Sicilia - Perché questa fretta di eliminare La Torre quando la sua proposta di legge languiva? C’erano, forse, altre urgenze maturate al di fuori del contesto mafioso?

1. Perché è stato ucciso Pio La Torre? La domanda ritorna, inquietante. Molti continuano a porsela in attesa di una risposta esauriente, definitiva dei tribunali e, soprattutto, della politica, dello Stato.

A questa domanda il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa rispose: “Per tutta la sua vita.”

Una risposta suggestiva, gratificante perfino (anche se un po’ generica) che era anche un sincero omaggio alla memoria di Pio da parte di un uomo dello Stato che, purtroppo, di lì a poco, l’avrebbe seguito nella tragica sequenza dei delitti “eccellenti” che insanguinarono la Sicilia dal 1978 in poi.

Soprattutto la città di Palermo, capoluogo della Regione autonoma ossia il principale centro del potere politico e amministrativo e capitale della più potente organizzazione mafiosa.

Per esplorare le ragioni di tali delitti appare necessario inquadrarli in un contesto più ampio, poiché le cause endogene non appaiono sufficienti a giustificarli. In certe questioni la Sicilia, nel bene e nel male, ha sempre giocato un ruolo primario, con risvolti nazionali e non solo.

Il 1978 fu l’anno del sequestro e dell’assassinio dell’on. Aldo Moro che determinò una svolta drammatica, e di lunga durata, nella storia dell’Italia repubblicana. Un evento davvero clamoroso, straordinario che interruppe il corso di un progetto politico originale e - per molti versi- dirompente, frutto di un’intesa, riservata *, fra Aldo Moro, presidente della Dc, ed Enrico Berlinguer, segretario del Pci. Un accordo possibile e foriero di grandi riforme e di mutamenti davvero proficui. Molti, in Italia e all’estero, si mostrarono preoccupati per le implicazioni interne e anche internazionali che potevano derivare dall’accordo fra i due maggiori partiti (DC e PCI) che nelle elezioni del 1976 avevano cumulato il 74% dei suffragi elettorali. Una maggioranza più che qualificata, eletta democraticamente dal popolo italiano, che era in grado di varare una svolta incisiva sul terreno delle riforme e delineare, attuare un nuovo ordine democratico più aderente ai principi costituzionali e un po’ meno a certi condizionamenti internazionali derivanti dai vincoli di dipendenza dalle due superpotenze (USA e URSS) che con la loro “guerra fredda” non consentivano modifiche sostanziali agli assetti geo-politici scaturiti dagli accordi Yalta.

Data la posizione geo- strategica dell’Italia, l’intesa Moro- Berlinguer poteva mettere in discussione quegli accordi e, pertanto, introdurre nello scenario euro-mediterraneo un fattore di alterazione del fragile equilibrio in un’area “aperta” com’è il Mediterraneo, dove confluiscono risorse e conflitti derivati da tre continenti: Europa, Asia e Africa.

Un’intesa complessa, troppo importante e perfino rischiosa. Tanto da indurre i due leader promotori di trattarla in alcuni incontri “riservati”, presso le abitazioni di due persone di rispettiva fiducia: Luciano Barca, membro della direzione del Pci e Tullio Ancora, consigliere di Stato. Fra i due leader più che una trattativa si svolse un ragionamento che poteva portare lontano, assai lontano dalla realtà cruda, terribile, interna e internazionale, che condizionava la vita politica e il ruolo geo strategico dell’Italia del post’68 e degli “anni piombo”.

A tal proposito, sorge spontanea un’altra domanda: perché gli incontri fra Aldo Moro e Enrico Berlinguer avvennero così sottotraccia, anzi in modo riservatissimo, segreto?

Per mere esigenze di riservatezza o perché, in quella fase delicatissima, non si fidavano d’altri compartecipanti? Compresi i loro più stretti collaboratori e ancor meno i membri degli organismi direttivi dei rispettivi partiti.

È superfluo aggiungere che se tale sospetto dovesse risultare attendibile provocherebbe altre domande: perché non si fidarono dei rispettivi entourages e si affidarono soltanto a queste due persone?

Di là dei sospetti, ciò che più conta è il fatto che i due leader sentirono il bisogno di parlarsi fuori dal protocollo e in una modalità assai riservata.

Ovviamente fra i due si sarà stabilito un rapporto di fiducia, di stima reciproca che rafforzava l’intento politico. D’altra parte Berlinguer aveva rimosso l’ostacolo più grande sulla via della collaborazione DC-PCI quando dichiarò al Corriere della Sera di sentirsi più protetto sotto l’ombrello della Nato. Anche questa sorprendente dichiarazione susciterà interrogativi e perplessità, poiché fatta alla vigilia del voto del 20 giugno 1976 che segnerà la più grande avanzata del Pci nella storia repubblicana. In sostanza, il segretario del Pci, senza il conforto di una decisione collegiale, riconosceva alla Nato la funzione di “ombrello protettivo” anche per il Pci e per la prospettiva di governo per il cambiamento.

2. L’ultimo incontro avvenne il 16 febbraio 1978 ossia un mese prima della strage di via Fani e del rapimento dell’on. Moro.

I complottisti (poiché di complotto si è trattato) avranno intuito, saputo e, forse, affrettato l’attuazione del piano d’attacco, facendolo coincidere, emblematicamente, con il “giorno x” ovvero quello della presentazione alle Camere del nuovo governo, frutto, in gran parte, di tali incontri riservatissimi.

Altra domanda: perché fu preso Aldo Moro e non altro dirigente democristiano, formalmente, più titolato?

A tale interrogativo non è stata data una risposta esauriente dalle inchieste (giudiziarie e parlamentari), tuttavia si può azzardare un’ipotesi: fu colpito Moro per punirlo della sua “audacia” di favorire il reinserimento, a oltre 30 anni dalla rottura storica del 1947, nella maggioranza del governo italiano i comunisti ossia i rappresentati del più grande partito comunista d’Occidente operante in una Paese strategico per la Nato qual è l’Italia.

D’altra parte, colpire Moro era anche una lezione ammonitrice, un tremendo viatico a chi pensava o si stava avviando per questa via avventurosa.

Non c’è dubbio che con l’operazione Moro la storia d’Italia imboccò un nuovo corso...

Su questo “caso” c’è ancora da scavare, chiarire, informare e, forse, sentenziare. Tuttavia, a distanza di 43 anni, si può senz’altro affermare che quel delitto innescò cambiamenti subdoli e devianti, ripercussioni gravissime nei settori degli apparati statali, della politica, al centro come in periferia, soprattutto nei territori più sensibili e pertanto più esposti ai contraccolpi della crisi.

E fra questi territori c’era sicuramente la Sicilia ossia un’area ad alto valore geo-strategico, dominata da forze oscure e potenti (mafia, massoneria, ecc.), dove, in poco più di un decennio (1978-92), furono massacrati, azzerati (fatto unico in Occidente) i suoi vertici politici e istituzionali più rappresentativi: dal presidente della Regione al segretario regionale del Pci, dal prefetto di Palermo ai magistrati più autorevoli: Terranova, Costa, Chinnici, Falcone, Borsellino, ecc.

3. Alla luce dei fatti via via evidenziati, il dopo Moro significò per l’Isola un ulteriore appesantimento del suo ruolo strategico militare, in ambito Nato, proiettato verso il Mediterraneo e il Medio Oriente. Dopo Moro venne Comiso: la Sicilia divenne una sorta di supercorazzata, dotata di ordigni nucleari, collocata al centro di un mare tempestoso in cui - come detto- confluiscono conflittualità e interessi di tre continenti: Europa, Africa e Asia.

Nel 1979 la Nato varerà il programma di ammodernamento dei sistemi missilistici nucleari intermedi in Europa, di cui 112 del tipo “Cruise” saranno installati a Comiso.

Una scelta, a dir poco, sorprendente poiché non si capiva il senso di quella localizzazione ai margini estremi del “teatro europeo” ossia lontano dal “cuore dell’Europa” che si voleva salvaguardare con un piano di ammodernamento missilistico nucleare intermedio, in risposta a quello, purtroppo, già realizzato dall’Urss in alcuni Paesi del patto di Varsavia.

L’iniziativa sovietica allarmò molto le cancellerie europee, in primis quella tedesca occidentale, e creerà serie difficoltà al movimento pacifista italiano ed europeo nella loro azione di contrasto al programma di riarmo nucleare della Nato in Europa occidentale. Consapevoli di tale squilibrio le forze pacifiste puntarono i loro sforzi per imporre ai due blocchi una trattativa Est-Ovest, mirata a ritirare gli SS20 sovietici e a non installare i Pershing e i Cruise in Germania, Belgio e Italia, ecc…

Tuttavia, il governo tedesco occidentale, che aveva lanciato l’allarme, dichiarò che prima che in Germania i missili dovevano essere installati in altri Paesi europei della Nato. Sotto intendendo l’Italia in particolare.

In questo clima politico si avviarono i primi confronti sulla questione nucleare. Ricordo che, agli inizi del 1981 si ebbe sentore di una probabile disponibilità del governo italiano ad accogliere le batterie dei missili Cruise (Usa) a Comiso. A tal proposito, presentammo con il collega Rossino (il 3 /2/1981) alla Camera dei Deputati la prima interrogazione al governo, (vedi testo al capitolo sesto) per denunciare l’eventuale installazione.

Il governo, presieduto dal sen. Giovanni Spadolini, non rispose, salvo ad annunciare sei mesi dopo (nell’agosto 1981), la decisione per Comiso...

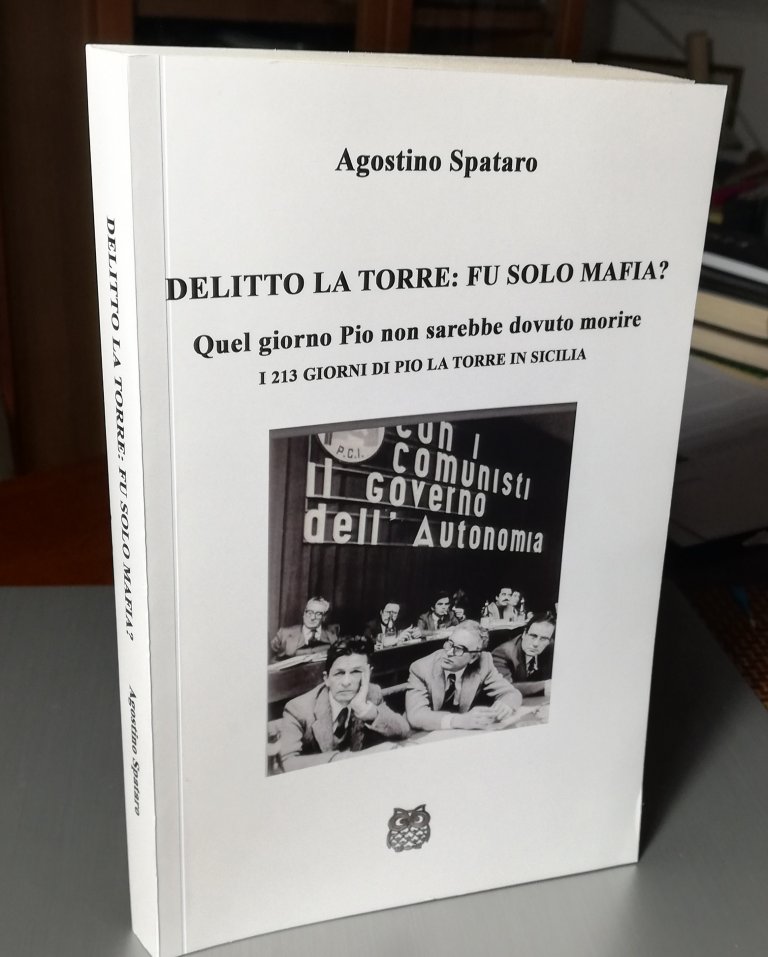

* dal mio libro "DELITTO LA TORRE: FU SOLO MAFIA?", aprile 2024, pagine 248, euro 18. In vendita da Feltrinelli e in altre librerie online.

- TAG: Aldo Moro, missili Cruise, NATO, Pio La Torre, Sicilia, Comiso