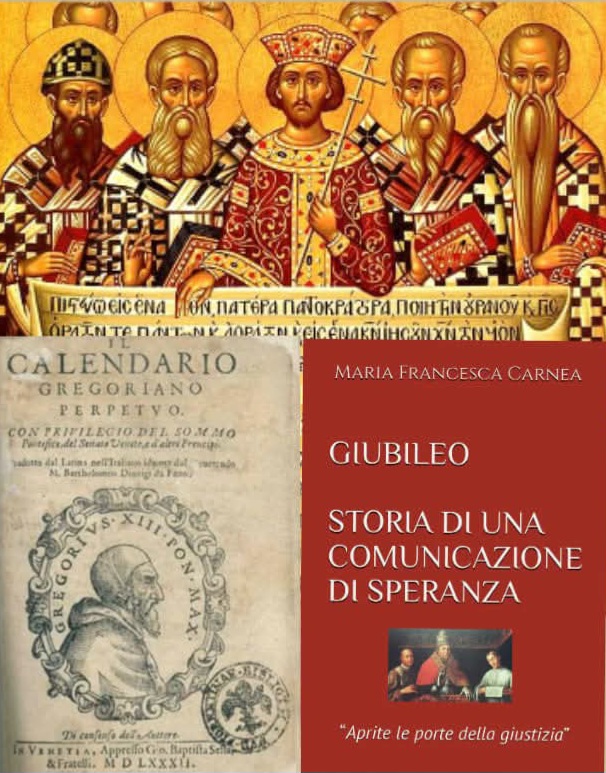

Concilio di Nicea, Calendario Gregoriano, Giubileo

È un anno speciale il 2025 per le confessioni cristiane: il 20 aprile 2025 sia cattolici che ortodossi celebreremo la Pasqua nello stesso giorno.

Una coincidenza provvidenziale nel calendario Gregoriano e nel calendario Giuliano. Il giubileo 2025 scandisce il tempo, rimanda a un dato storico, teologico, culturale: i 1700 anni dal Concilio di Nicea, convocato nel 325 dall’imperatore Costantino, in cui i Padri conciliari approvarono il Credo. A riguardo, Papa Francesco durante settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, del 25 gennaio 2025, ha ricordato che il Concilio di Nicea si impegnò a preservare l’unità della Chiesa.

Nel Concilio si affrontarono innanzitutto questioni dottrinali, e la trattazione principale riguardò la lotta ad Ario e all’arianesimo che negava la divinità di Gesù. Il teologo Ario propugnava un rigido monoteismo, secondo il quale Cristo non può essere 'Figlio di Dio' in senso proprio, ma solo un essere intermedio che Dio usa nel relazionarsi all’essere umano. Il Concilio di Nicea condannò severamente, con determinazione questa posizione, poiché dottrina contraria alla fede, le cui affermazioni e descrizioni blasfeme, oltraggiavano il Figlio di Dio. Per dirimere la controversia ariana, i Padri conciliari rifiutarono il modello del monoteismo propagato da Ario, confermando il credo secondo cui Gesù Cristo, come Figlio di Dio, è consustanziale al Padre. Questa confessione è diventata la base della comune fede cristiana, essendosi svolto il Concilio di Nicea in un’epoca in cui la cristianità non era stata ancora lacerata dai numerosi scismi che si sarebbero verificati in seguito. Con il Concilio di Costantinopoli (381) si giunse, poi, a circoscrivere il contenuto della confessione di fede nello Spirito Santo e a formulare così il dogma della Divina Trinità come forma specificamente cristiana del monoteismo.

Oltre alla confessione cristologica, il Concilio si occupò di questioni disciplinari e canoniche, problemi e preoccupazioni pastorali della Chiesa all’inizio del IV secolo. Si trattò di questioni che riguardavano il clero, i conflitti giurisdizionali, i casi di apostasia e la situazione dei Novaziani, i cosiddetti “puri”, e dei seguaci di Paolo di Samosata, divulgatori della dottrina dell’adozionismo. La questione pastorale più importante che si affrontò fu quella della data della Pasqua, che era già controversa nella Chiesa primitiva, poiché esistevano datazioni diverse: alcuni cristiani, soprattutto in Asia Minore, celebravano sempre la Pasqua in concomitanza con la Pasqua ebraica il 14 del mese di nisan, indipendentemente dal giorno della settimana, per questo chiamati quartodecimani; altri cristiani, in Siria e in Mesopotamia, celebravano invece la Pasqua la domenica successiva alla Pasqua ebraica, per questo chiamati protopaschiti. In questa difficile situazione, il merito del Concilio di Nicea è aver posto la questione e cercato una regola uniforme.

È noto che dall’antichità ad oggi più calendari, si sono succeduti. La storia dell’uso del calendario, prima della riforma di Giulio Cesare, prevedeva il 13° mese, cosiddetto Mercedonio, intercalare dell’antico calendario romano -lunare-, di 27 giorni, mese poi eliminato. Subentrò il calendario Giuliano, istituito da Giulio Cesare nel 46 a. C. Per la realizzazione dello stesso, Cesare si servì delle competenze dell’astronomo Sosigene di Alessandria. La festa più sacra per i cristiani, la Pasqua, era complicata dal fatto che la resurrezione di Gesù ebbe luogo durante la Pasqua ebraica, che viene celebrata in conformità delle fasi lunari del calendario ebraico. Ne consegue che, rispetto al calendario solare di Cesare, la data della Pasqua cristiana, è destinata a non essere fissa ma a variare di anno in anno. A Nicea, durante il Concilio, a causa anche di un crescente antisemitismo tra i cristiani non ebrei, si stabilì di legare la resurrezione di Cristo al calendario di Cesare, utilizzando l’equinozio di primavera come riferimento fisso per la determinazione della Pasqua cristiana. E si stabilì: la Pasqua cadrà la prima domenica successiva al primo plenilunio, dopo l’equinozio di primavera. Nel 325 Costantino, durante Concilio ecumenico, pone l’intento di unificare la data della Pasqua, e quell’anno venne fissata il 25 aprile. La Pasqua varia tra il 21 marzo e il 25 aprile perché deve tener conto di tre fattori: l’equinozio di primavera; il 14 della prima luna, memoria della Pasqua ebraica; la domenica, memoria della resurrezione di Gesù.

Costantino lascia, così, una importante traccia nel calendario Giuliano, con tre integrazioni: introduzione della domenica come giorno festivo; il riconoscimento ufficiale di festività cristiane in date prefissate, come il Natale, che i cristiani iniziano a festeggiare solo intorno al IV scolo d. C.; l’innesto della celebrazione della Pasqua non officiata in una data fissa, e non sappiamo quando i discepoli di Gesù abbiano cominciato a celebrare la loro Pasqua.

Una nuova situazione venne a prodursi nella storia del cristianesimo nel XVI secolo, in seguito anche al Concilio di Trento (1545-1563), che fu convocato come risposta alla riforma protestante e produsse la controriforma, cioè l’insieme di misure di rinnovamento spirituale, teologico, liturgico con le quali la Chiesa cattolica riformò le proprie istituzioni. Si discusse dell’esigenza di un nuovo Calendario, ancor più perché la festività della Pasqua, si stava progressivamente spostando oltre primavera. Ecco che divenne pregnante pensare a una riforma del calendario. E, il Giubileo indetto con la Bolla “Dominus ac Redemptoris” del 1575 fu una felice occasione per Papa Gregorio XIII, di attuare la riforma del calendario. Fu proprio nel 1575, infatti, che istituì una Commissione composta da nove membri, incaricata di risolvere il problema. Di tale commissione fecero parte: il rinomato matematico gesuita tedesco Christoforus Clavius, docente nel Collegio Romano; il domenicano perugino Egnazio Danti, cartografo, matematico e cosmografo pontificio, cui si deve la realizzazione della meridiana della Torre dei Venti in Vaticano, un osservatorio astronomico fatto costruire da Gregorio XIII, che lo aveva tanto in stima; Vincenzo di Lauro, di Tropea, vescovo di Mondovì, astronomo e medico; Serafino Olivier, di Lione, Uditore di Rota, il Cardinale Guglielmo Sirleto, calabrese di Guardavalle, Pedro Chacón, teologo spagnolo, esperto in patristica; Ignazio Nehemet, patriarca di Antiochia di Siria; Antonio Lilio, laico, fratello di Aloisius Lilius (Luigi Lilio/Giglio); Leonardo Abel, di Malta, interprete di lingue orientali. Furono diversi i progetti di riforma del calendario presentati alla Commissione. Fu considerata la proposta presentata da Antonio Lilio per conto del fratello Luigi Lilio che nel frattempo era morto. La Commissione nel 1577 redasse il Compendium novae rationis restituendi Calendarium a Gregorio XIII Pontefice Maximo, che fu inviato ai principi cristiani, affinché ponessero la proposta di progetto di Luigi Lilio al vaglio dei matematici, studiosi delle università europee. A Clavius, per altro, toccò il compito di pubblicare il nuovo calendario, spiegare le ragioni della riforma e soprattutto difenderla dagli attacchi durissimi di teologi e scienziati protestanti.

Il 24 febbraio del 1582 Gregorio XIII pubblicò la riforma del calendario, lo stesso fu emendato il 4 ottobre del 1582. Il libro di Luigi Lilio è rimasto manoscritto ad oggi introvabile. Perdurano interrogativi che non determinano esaustiva conoscenza del misterioso personaggio Luigi Lilio, e del fratello Antonio: origine, vita e morte rimangono una quaestio disputanda cui la storia ancora deve dare risposta. Ecco che, attualmente, sostenere appartenenza nativa di Luigi Lilio al paese di Cirò (KR) è del tutto imprudente, dato non storico, poiché sussistono quattro questioni argomentate dalla sottoscritta, cui rimando, da dirimere, e che ad oggi mantengono Luigi Lilio un matematico mistero da risolvere, ma anche il Prof. E. Mezzi lo evidenziò studiando prima di altri l’argomento. La storia si rispetta, non si interpreta, né si impone, si studia in tutto il suo reale contenuto che interpella alla verità, alla meraviglia dello stupore e che si specchia nell'onestà intellettuale. Abbiamo un’unica certezza: la promulgazione, attraverso la bolla Inter gravissima, ad opera di Papa Gregorio XIII, del calendario Gregoriano a Villa Mondragone, attualmente territorio del Comune di Monte Porzio Catone (RM). Con la fondamentale riforma del calendario di Papa Gregorio XIII, la Pasqua si celebra sempre la domenica successiva al primo plenilunio di primavera. La conseguenza di questa decisione fu che, da allora, le Chiese in Occidente calcolano la data di Pasqua secondo tale calendario, mentre le Chiese in Oriente continuano a celebrare la Pasqua secondo il calendario Giuliano, che era usato in tutta la Chiesa prima della riforma del calendario Gregoriano, sul quale si era basato il Concilio di Nicea.

Ergo: l’anniversario del Concilio di Nicea, incastonato nell’Anno Santo 2025, rappresenta una grande opportunità di coesione da cogliere per tutti i cristiani che recitano lo stesso Credo, e credono nello stesso Dio, tanto più che in questo anno 2025 le Chiese in Oriente e in Occidente potranno nuovamente celebrare insieme la Pasqua nello stesso giorno, ovvero il 20 aprile. Si è chiamati a riscoprire, con verità, le radici comuni della fede, anelare l’unità con i fratelli d’oriente. Al contempo, è da tenere ben chiaro che le questioni politiche, troppe volte veicolate da interessi altri, capaci anche di eludere o confondere, devono stare distanti da quelle religiose poiché la storia articola, e in bellezza, un tempo aureo, di grazia.

Per completezza argomentativa si rimanda a:

- Maria Francesca Carnea, Luigi Lilio, un italico matematico mistero, il Calendario Gregoriano e Cirò, antica Chone (KR), eBook n. 1, 2024, pp. 63-77, in Revue Internationale en Sciences Humaines et Sociales, Observatoire des Processus de Communication.

- Maria Francesca Carnea, GIUBILEO STORIA DI UNA COMUNICAZIONE DI SPERANZA, Ed. Independently published, 2025.

____________________________

Maria Francesca Carnea, Filosofa, Scrittrice, Consulente Strategie di Comunicazione. Già Docente invitato presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo, autrice di pubblicazioni a carattere storico, filosofico, socio-politico.