Afghanistan: Saajs, la giustizia contro il silenzio

Mentre proseguono gli attentati: ieri mattina un kamikaze s’è fatto esplodere presso la moschea sciita di Kabul ovest, in un posto di blocco che tentava di superare per raggiungere il luogo dove si svolgeva una commemorazione di Ali Mazari (leader dell’Hezbi-i Wahdat arrestato, torturato e ucciso dai talebani nel 1995). Nel corso della giornata è giunta dall’Isis afghano la rivendicazione di quest’esplosione che ha provocato sette vittime e una trentina di feriti. Proponiamo una testimonianza sulle stragi di civili raccolta dal lavoro del Saajs (Social Association Afghan Justice Seekers) impegnata a rilanciare l’apertura di processi contro i crimini di guerra che colpiscono la popolazione afghana di ogni etnìa.

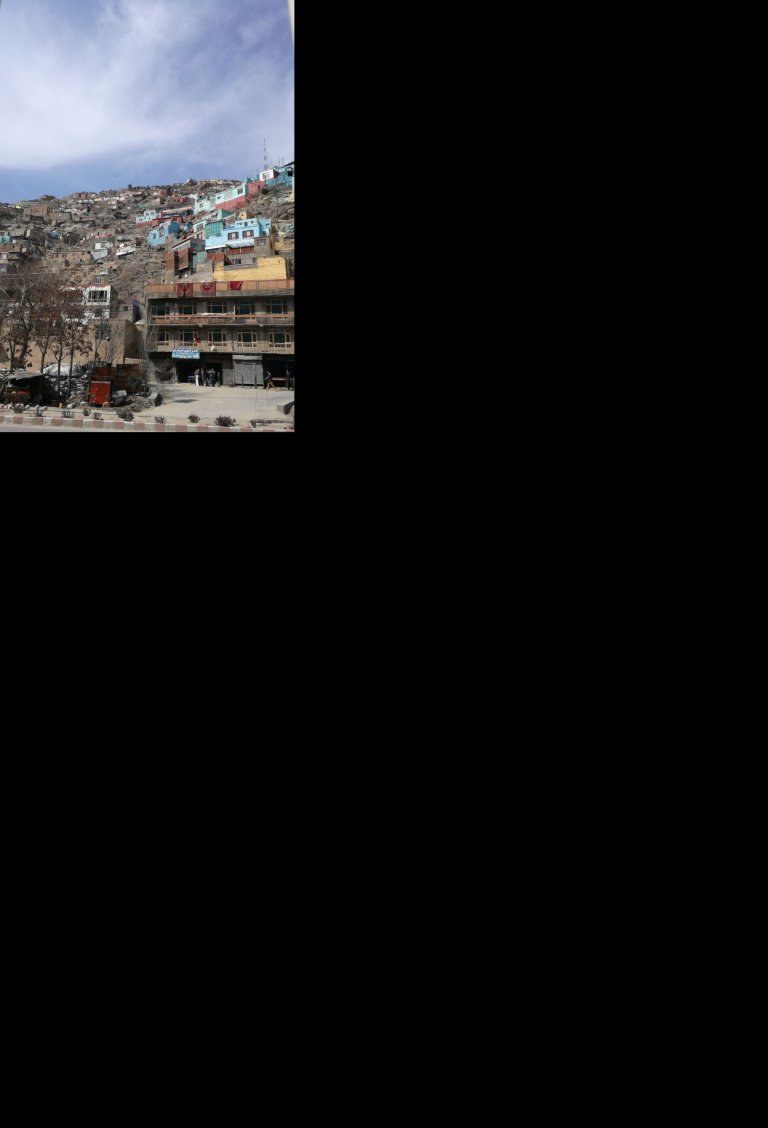

Shah Shareek è un quartiere di Kabul sud di medie dimensioni, due forse trecentomila abitanti, pashtun, tajiki, pochi uzbechi e … americani. La zona continua a essere frequentata da militari statunitensi soprattutto per la presenza di alcune caserme insediate nella capitale afghana. Qui si è perpetrato uno dei crimini più sanguinosi e misteriosi della guerra contro i civili che negli ultimi tre anni sta conoscendo il confronto a distanza fra talebani e jihadisti del Daesh. In una notte d’agosto del 2015 un’esplosione tremenda svegliò tutti nel raggio d’una trentina di chilometri. Inizialmente i morti contati sul terreno furono trentadue, quattrocento i feriti, il numero delle vittime crebbe, ma alla fine non se ne seppe più nulla. Ciò che mise in allarme gli abitanti della zona che, sbalzati dai letti erano accorsi sul posto, fu l’imponente numero di poliziotti e militari giunti nella notte e nelle ore seguenti. L’area venne circondata, la gente spinta via, i giornalisti invitati a seguire solo i dispacci del ministero dell’Interno. Fu impedito loro di fotografare e indagare. Chi aveva raccolto frammenti e aveva visto brandelli di corpi veniva spintonato via in malo modo, gli sequestravano i reperti, gli imponevano il silenzio su quelle visioni cruente. Il governo puntò il dito sui Taliban, loro non confermarono né negarono la strage.

Uno dei testimoni che s’è rivolto all’associazione Saajs, da anni impegnata a raccogliere informazioni e denunce sui crimini contro i civili, racconta un’altra storia. L’uomo, che era ed è rappresentante del quartiere, lancia ipotesi diverse e si dichiara disponibile a fornirle a tribunali internazionale e nazionali. “Vivo tuttora a trecento metri dal luogo di quella tremenda esplosione. Quella notte, era circa l’una e un quarto, dopo aver constatato d’esser vivo, saltai dal letto e corsi in strada. Non dimentico quel che ho visto: macerie e corpi maciullati, distruzione e un enorme cratere. Quest’ultimo ci fece venire il sospetto che si trattasse di un’esplosione causata da una bomba sganciata da un aereo. Il sospetto è cresciuto per il comportamento del governo che ha blindato la zona per giorni e settimane, come mai era accaduto. Impediva a chiunque di avvicinarsi, anche ai familiari di persone disperse di cui non s’è saputo più nulla e che si teme siano fra le vittime. Il numero degli scomparsi s’aggira sulle quattrocento persone. I militari hanno costruito un muro divisorio con blocchi di cemento armato, hanno ricoperto l’enorme cratere. Certo, non l’ho potuto vedere coi miei occhi, ma ho visto il via vai di camion pieni di terra”.

Il signor Shah Mohammad fa notare che nel quartiere, dove i marines apparivano quasi giornalmente sui mezzi corazzati che si spostavano dalle caserme, non comparvero più per un certo periodo. Afferma: “Tutto ciò risulta strano. Fossero stati loro l’obiettivo dell’attentato che secondo il governo fu causato da un enorme camion-bomba, l’esplosione sarebbe avvenuta in prossimità di qualche caserma, investendo come si solito accade anche civili. Così non è stato, in quel punto c’erano solo case”. La congettura del testimone è che nel botto ci sia lo zampino delle Intelligence (americana o pakistana) impegnate a creare caos. Resta il mistero e la stranezza delle Istituzioni che hanno secretato la vicenda, ostacolando ogni informazione ed evitando di fornire qualsiasi spiegazione. Al Saajs non vogliono far cadere il caso. Il lavoro coi testimoni di crimini simili, un impegno faticoso, fatto di contatti e lento convincimento di persone che temono di esporsi perché possono pagarne crudelmente le conseguenze, resta lo scopo primario di caparbie attiviste come Weeda Ahmad, coordinatrice dell’associazione. Un lavoro consolidato negli anni con vittime causate da ogni sponda: signori della guerra, talebani, truppe Nato. Anche in questo caso c’è il sospetto che vaghezza ed oblìo vogliano celare la verità, che sempre inchioda miliziani e militari ai propri misfatti. Weeda sa che il percorso della giustizia risulta impervio e ostacolato dalla politica prima che dalle falle burocratiche.

Col Saajs ha negli anni ottenuto la fiducia delle persone colpite da eventi luttuosi per cause militari e criminali, nel termine universalmente conosciuto come “crimine di guerra” cerca di perseguirne giudiziariamente gli autori. Ma Karzai, firmando un protocollo, ha impedito che quelle testimonianze potessero portare sul banco degli imputati warlords responsabili fra il 1992 e il ’96 dei massacri di Kabul: dai 60.000 agli 80.000 morti, quando l’artiglieria di Massud batteva dalla montagna Aasmaee la spianata sottostante e le fazioni di Sayyaf e Mazari, piazzate sulle alture opposte, rispondevano. Il governo sostenne che per ragioni di “pacificazione” quelli e altri boss delle armi non andavano perseguiti. Si poteva esaminare ciò che accadeva dal 2002 in poi. Di fatto non è stato accusato nessun criminale, né durante i due mandati Karzai, né sotto l’attuale presidente Ghani che fra un anno s’appresta a ricandidarsi nonostante il Paese sia allo sbando. C’è il rischio che la real politik, che lo lega alla protezione-direzione della Casa Bianca e ai buoni rapporti coi signori della guerra (Dostum suo vicepresidente, il sempiterno Hekmatyar nominato ambasciatore verso i talebani), si metta di traverso per impedire istituzionalmente ogni richiesta di giustizia. Il rischio esiste, come esiste il caparbio attivismo del Saajs, ripagato da settantamila testimonianze riproposte al Tribunale Internazionale. Ed esiste il coraggio di persone come mister Mohammad che chiosa: “Hanno provato a spararmi vicino casa, non so chi, io sono ancora in vita. Il pericolo c’è sempre: se agisci sei in pericolo, se taci lo sei egualmente. Per me è meglio vivere nel pericolo che nel silenzio”.

Enrico Campofreda, 11 marzo 2018

articolo pubblicato su http://enricocampofreda.blogspot.it