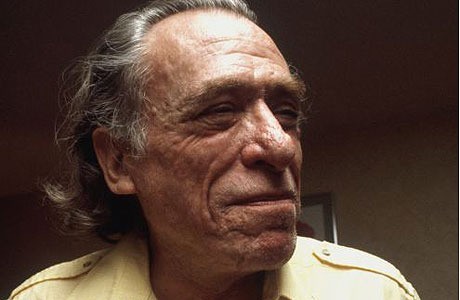

Un poeta umanissimo e vulnerabile: Henry Charles Bukowski

L’alcool, le donne, le scommesse sulle corse dei cavalli, la letteratura (le poesie e i racconti, soprattutto, molto spesso, questi ultimi, brevi ed essenziali nonché ottimale modalità espressiva nel complesso della comunicazione bukowskiana) sono costanti ineliminabili dell’esistenza di Charles Bukowski, elementi che tratteggiano la particolare weltanshauung dell’autore americano.

Senza di esse, certamente, lo scrittore di origini tedesche (era nato ad Andernach, in Germania, nel 1920) non avrebbe potuto scrivere capolavori assoluti della letteratura americana novecentesca come molte delle sue raccolte poetiche oppure i racconti delle Storie di ordinaria follia, del Taccuino di un vecchio porco e ancora libri che nel nostro Paese sono stati pubblicati anch’essi con titoli che rispecchiano pienamente lo stile di vita del loro autore: Compagno di sbronze o Musica per organi caldi.

Dalle opere di Bukowski affiora costantemente un intento distruttivo: quello nutrito dall’autore nei confronti del sogno e dell’establishment americani. La nichilistica veemenza della prosa e della poesia di Bukowski è tale che difficilmente può essere riscontrata in altri autori della sua o di altre generazioni. Ben più che nelle opere di Burroughs, Carver, Kerouac, Ginsberg, Miller e Wallace, tanto per citarne alcuni, negli scritti di Bukowski la scrittura è aspra e diretta mentre i concetti e le situazioni (attinte il più delle volte, queste ultime, dalle reali esperienze di vita dell’autore) vengono presentati non solo assai crudamente ma addirittura ai limiti di una sgradevolezza che al lettore può apparire avvertibile anche sul piano fisico. Già questi pochi elementi valgono a certificare l’estrema originalità dell’opera di Bukowski.

Sotto questo profilo lo scrittore americano può essere considerato un caposcuola: anche per questo, nonostante possa essere riscontrata una molteplicità di punti di contatto, sul piano delle tematiche coinvolte, tra l’opera di Bukowski e gli scritti di autori come Corso, Ferlinghetti, Ginsberg e Kerouac, i suoi libri non possono essere considerati espressione della corrente letteraria della beat generation.

Illuminante, a questo proposito, il punto di vista espresso dallo stesso Bukowski: "Nei confronti della letteratura, quella con la elle maiuscola, Bukowski ostenta il più sovrano disprezzo. Dice che gli scrittori non lo interessano, che la letteratura moderna lo fa dormire. Tra i grandi del nostro tempo pochi si salvano, secondo lui: Celine, Dostoevskij, Nietzche. ‘Ormai non leggo altro’ confessa ‘che i risultati delle corse e la cronaca nera’" [Vincenzo Mantovani, nell’introduzione a Charles Bukowski, Poesie (1955-1973), Milano 2010, p. XII].

In un’opera che a diciassette anni dalla sua scomparsa continua a rimbalzare beffardamente attraverso il tempo fino ai nostri giorni, a presentarsi come una fedele e apocalittica descrizione dell’ambiente sociale e culturale in cui il suo autore si muove, Charles Bukowski paragona la poesia a una città. [Ho tratto il testo in italiano di questa poesia (intitolata Una poesia è una città) dal volume curato da Vincenzo Mantovani: Charles Bukowski, Poesie, cit., p.57]:

"...

Bukowski ha lasciato apparentemente indomito il mondo in cui ha vissuto per settantaquattro anni. Tuttavia, al di là di ciò che potrebbe sembrare, le sue opere continuano a rappresentare testimonianza dell’estrema vulnerabilità e della profondissima umanità del loro autore.