Torino cine-car (seconda parte)

Torino in continua mutazione, Torino in cui le idee e l’arte e le avanguardie nascono e poi fuggono dimenticandola, Torino eterna città delle macchine.

Torino rimessa a nuovo per il centenario, per le olimpiadi, per il design, per il centocinquantenario. Torino, pare che ogni occasione sia buona per una riverniciata, per ripulirla dall’olio di motore di quella FIAT che ne ha decretato destino, costumi e abitudini per decenni.

Torino, che continua a emergere senza vergogna con il proprio carattere di città dalle idee nascenti, città delle macchine, nostrana Detroit senza amerikani e senza troppo rumore; un reportage, poche immagini per una lunga storia che attraversa quasi mezzo secolo di cambiamenti urbani: cantieri, degrado e rinascita, per dipingere una mutazione di esasperante lentezza, indipendente dal tentativo di globalizzazzione che non riesce a starle addosso più di tanto.

L’ingresso della passerella olimpica che collega gli ex Mercati Generali con il Lingotto. Torino, 2006 (E.Miglino)

L’ingresso della passerella olimpica che collega gli ex Mercati Generali con il Lingotto. Torino, 2006 (E.Miglino) Ancora una volta, la città reagisce con istintiva immediatezza al nuovo che poi si diffonderà verso altri orizzonti dimenticandola e, in alcuni casi, ripudiandola. Il filone radicale del design torinese sconfina verso campi di espressione artistica come la Pop Art o l’Arte Concettuale e l’Arte Povera. L’affiorare dal resto d’Europa, al principio degli anni ‘70, del tema dell’antico, entra in gioco nel design come secondo elemento caratterizzante, in cui la ricerca progettuale, qui riferita alle "cose", agli oggetti di uso comune, segue anche un interesse critico.

L’area delle Acciaierie Teksid, oggi nuova sede dell’Arcivescovado. Torino, 2004 qualche mese prima che venisse rasa al suolo. (E.Miglino)

L’area delle Acciaierie Teksid, oggi nuova sede dell’Arcivescovado. Torino, 2004 qualche mese prima che venisse rasa al suolo. (E.Miglino) Siamo ai giorni nostri e Torino è riconosciuta in Europa e nel mondo, come la “capitale del design internazionale”. Dall’anno scorso, la città è addobbata da un’inconfondibile iconografia che la caratterizza in questo suo nuovo ruolo, mentre ancora gli operatori ecologici (gli spazzini degli anni ‘50) stanno ripulendo la città, delle scorie delle passate Olimpiadi.

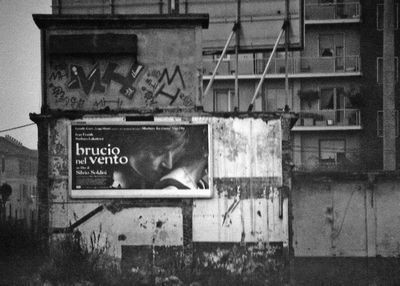

Strada sottostante il cavalcavia di Corso Mortara, abbandonata a totale degrado. Torino, 2002. (E.Miglino)

Strada sottostante il cavalcavia di Corso Mortara, abbandonata a totale degrado. Torino, 2002. (E.Miglino) La scena del design “capitale” di fronte alla quale ci troviamo oggi, rumorosa e inquieta, ci mostra una Torino ospite, che alberga idee internazionali, piuttosto che un nuovo punto di partenza per ciò che si affaccia sul palcoscenico del nuovo. Con ciò, nessuna polemica e nulla da togliere all’iniziativa in sé, ma forse, analizzando il comportamento un po’ anomalo di questa metropoli almeno negli ultimi cinquanta o sessant’anni, sul fronte dell’arte e in genere della creatività, può sembrare un po’ una nota stonata, che non contempla l’elemento essenziale, quello del carattere interiore della città.

Fabbrica abbandonata adiacente alle ex acciaierie Texid, oggi in fase di recupero architettonico. Torino, 2004. (E.Miglino)

Fabbrica abbandonata adiacente alle ex acciaierie Texid, oggi in fase di recupero architettonico. Torino, 2004. (E.Miglino) Mentre all’inizio degli anni ‘60 erano in atto profonde rivoluzioni culturali, con notevoli ricadute sul piano sociale e politico della città, Torino è stata teatro di un’altra serie di eventi di grande portata. Nuove strutture, città rimessa a nuovo, costruzione di opere di notevole rilievo; un’intera zona di Torino ha preso il nome di “Italia 61”. Torino commemora l’Unità d’Italia che l’ha vista capitale, attraverso la costruzione di una monorotaia, un laghetto artificiale, una funivia che attraversa il Po e tante altre iniziative. Negli anni successivi, tutte queste realizzazioni - strutture permanenti destinate a durare nel tempo - sono andate pian piano a morire, lasciando cadaveri di cemento e acciaio che per decenni sono stati l’unica vera imperitura memoria di quella celebrazione. Con gli anni, le strutture sono state demolite e altre realtà hanno in qualche modo “rattoppato” queste ferite; restano altre strutture di rilievo costruite in quegli anni, come il Palazzo a Vela progettato dall’ingegner Aldo Levi e dagli architetti Annibale e Giorgio Rigotti che nel corso degli anni hanno ospitato eventi di grande importanza. Poco distante, sempre nel quartiere di Italia ’61, progettato da Luigi Nervi, il Palazzo del Lavoro che oggi ospita realtà formative di livello internazionale.

Cantieri dell’area di Via Livorno. Dopo aver spianato completamente la vecchia struttura industriale, ha preso il via la costruzione dell’Environment Park. Torino, 2002. (E.Miglino)

Cantieri dell’area di Via Livorno. Dopo aver spianato completamente la vecchia struttura industriale, ha preso il via la costruzione dell’Environment Park. Torino, 2002. (E.Miglino) Eppure, qualcosa ancora non quadra. Tutte queste costruzioni e ricostruzioni, rifacimenti e messe a nuovo, di anno in anno non sono progetti che si limitano a rinnovare la città, renderla più vivibile, ma è come se facessero parte di un revisionismo storico-architettonico che cerca in tutti i modi di cancellare ogni traccia della storia recente, sostituendola ad una storia tutta orientata a un futuro senza troppa memoria. Mentre negli ultimi anni abbiamo assistito a una indubbia rinascita della città, è “sparita” la fabbrica di Corso Mortara, è “sparita” la struttura monumentale delle acciaierie Teksid. Non solo, ma, se prestiamo un po’ di attenzione, potremo notare anche un altro dettaglio: si tratta sempre di strutture in qualche modo legate ad un particolare tipo di passato, perché le altre invece vengono recuperate, rimaneggiate, salvaguardate con attenzione. È il caso dell’ex carcere delle Nuove in Corso Vittorio Emanuele, anch’esso ristrutturato secondo un progetto ambizioso nel piano delle opere di rinnovamento in vista del 2011, nuovo appuntamento con la storia. È questo il motivo che sta alla base della mia decisione di affiancare le immagini di un reportage che vado lentamente realizzando, proprio a Torino, nel corso degli anni. Si tratta di storie metropolitane, che forse avrebbero diritto di esistere non soltanto nei ricordi sempre più sfocati di quelli che hanno visto il cambiamento. E, forse, il cambiamento non è proprio qualcosa che fa rima con “rimpiazzo”; ma queste forse sono soltanto storie metropolitane, destinate presto a diventare leggenda.

Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Nemmeno questa struttura è stata risparmiata. Periodo di inizio dei lavori di rifacimento. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)

Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Nemmeno questa struttura è stata risparmiata. Periodo di inizio dei lavori di rifacimento. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)  Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)

Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)  Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)

Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)  Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)

Via Giordano Bruno, Area ex Mercati Generali. Torino, 2002-2003. (E.Miglino)  Demolizione della struttura industriale di Via Livorno per la costruzione dell’Environment Park. 2002-2003. (E.Miglino)

Demolizione della struttura industriale di Via Livorno per la costruzione dell’Environment Park. 2002-2003. (E.Miglino)  Demolizione della struttura industriale di Via Livorno per la costruzione dell’Environment Park. 2002-2003. (E.Miglino)

Demolizione della struttura industriale di Via Livorno per la costruzione dell’Environment Park. 2002-2003. (E.Miglino)  Demolizione della struttura industriale di Via Livorno per la costruzione dell’Environment Park. 2002-2003. (E.Miglino)

Demolizione della struttura industriale di Via Livorno per la costruzione dell’Environment Park. 2002-2003. (E.Miglino)