Governare l’immigrazione aiuta l’economia e i conti pubblici

I temi della demografia, della sostenibilità del sistema pensionistico e dell’immigrazione hanno trovato spazio anche nelle Considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, a margine della Relazione annuale per il 2018.

di Vitalba Azzollini

Sono temi trattati negli ultimi anni anche dall’ex presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ne ha parlato anche in occasione dell’ultimo Festival dell’Economia di Trento.

Qual è il filo che lega i temi citati? Per chiarirlo, servono alcune premesse. Innanzitutto, da anni nel Paese è in atto un forte calo demografico. «L’Italia invecchia rapidamente e la popolazione tende a ridursi — ha detto Visco, aggiungendo che — sono caratteristiche comuni a molti Paesi, più marcate da noi».

Nel 2017 ci sono stati 120 mila nati in meno rispetto al 2008, 15 mila in meno rispetto al 2016 (dati Istat). Al contempo, si vive sempre di più, quindi le pensioni sono destinate ad essere percepite per un lasso di tempo sempre più lungo. Questi due elementi – denatalità e allungamento della vita – incidono sul funzionamento del nostro sistema pensionistico, che è “a ripartizione”: i contributi pagati dai lavoratori in un certo anno servono a finanziare la spesa per le pensioni nel medesimo anno.

La sostenibilità del sistema, quindi, è legata in modo fondamentale ai saldi demografici, cioè il sistema regge fin quando il rapporto tra entrate e uscite rimane in equilibrio. Ebbene, oggi ci sono in Italia circa 16 milioni di pensionati a fronte di circa 23 milioni di lavoratori (Istat), ma la denatalità, da un lato, e l’estensione dell’aspettativa di vita, dall’altro, porteranno nel tempo a ridurre la distanza numerica tra occupati e pensionati. Pertanto, il contributo di chi lavora sarà sempre più insufficiente a pagare l’ammontare delle pensioni: ecco perché lo squilibrio demografico mette a rischio la tenuta del sistema previdenziale e rappresenta una minaccia alla stabilità economica del Paese.

Come invertire questa dinamica? Di certo occorre incentivare la nascita di bambini, con politiche a sostegno della famiglia e dell’occupazione femminile (nelle aree dove le donne lavorano di più i tassi di fecondità sono più elevati). Tuttavia, “gli investimenti in natalità hanno dei rendimenti molto più lunghi nel tempo” e anche se il nostro Paese tornasse ai tassi del periodo del baby boom, “ci vorrebbero comunque circa vent’anni perché questa più forte natalità si traducesse in incrementi della platea dei contribuenti” (Boeri).

Pertanto, servono fonti immediate per il finanziamento del sistema di protezione sociale: l’entrata di immigrati regolari – generalmente giovani o comunque nelle fasce attive – consentirebbe di aumentare subito la popolazione dei contribuenti. Dunque, anziché chiudere tout court le porte (o i porti) del Paese, ridurre le ipotesi di regolarizzazione per gli immigrati (con il primo decreto sicurezza), rendere difficile la vita a quelli già residenti mediante regole di “razzismo burocratico” (si pensi, ad esempio, alla vicenda della scuola di Lodi), servirebbe concentrarsi sulle modalità attraverso cui inserire gli immigrati nel mercato del lavoro legale, cioè nella platea dei contribuenti.

Boeri ha, da ultimo, spiegato come quelli che già lavorano versano ogni anno 14 miliardi di contributi sociali e ne ricevono solo 7 a titolo di pensioni e di altre prestazioni sociali, con un saldo netto di 7 miliardi per le casse dell’Inps. “Non abbiamo bisogno di chiudere le frontiere”, anzi “è proprio chiudendo le frontiere che rischiamo di distruggere il nostro sistema di protezione sociale”, ha affermato l’ex presidente dell’Inps: il quale nel 2017 ha dimostrato che, simulando un azzeramento dei flussi di immigrati in ingresso dal 2018 al 2040, si avrebbero “73 miliardi in meno di entrate contributive e 35 miliardi in meno di prestazioni sociali destinate a immigrati, con un saldo netto negativo di 38 miliardi per le casse dell’Inps”.

Detto ciò, come replicare a chi invece sostiene che i migranti sottraggono lavoro agli italiani? Dai dati Inps emerge che i migranti sono “fortemente sovrarappresentati nelle categorie degli operai e tale concentrazione si è rafforzata nel tempo”. Ma ciò non è dovuto “ad un incremento della quota di migranti, ma ad una riduzione dei nativi in queste categorie” (Boeri):

Il 90 per cento dei mondariso, l’85 per cento dei cucitori a macchina per produzione in serie di abbigliamento, il 75 per cento dei coglitori di frutta sono, ad esempio, immigrati. Si tratta di lavori molto duri e faticosi che gli italiani non vogliono più fare. I salari in queste mansioni non sono diminuiti negli ultimi 20 anni. Erano bassi e sono rimasti bassi e non certo per colpa degli immigrati.

Peraltro, la politica che demonizza i cosiddetti migranti economici, gli stranieri provenienti dai Paesi più poveri del sud del mondo, non si rende forse conto che pure gli italiani sono migranti economici dal sud al nord (del Paese e dell’Europa), alla ricerca di condizioni di vita e di lavoro migliori: nel 2018 ne sono andati all’estero 120 mila e nel decennio 2007-2017 il Mezzogiorno ha registrato un deflusso netto verso le altre regioni di 480 mila persone (De Bortoli). Se ne vanno soprattutto coloro i quali sono più istruiti, e lo fanno non perché gli stranieri tolgano loro occupazione – questi ultimi svolgono soprattutto lavori di basso profilo, come detto – ma perché l’Italia è inadeguata e non offre posizioni qualificate, in grado di valorizzare i giovani laureati.

Un’ultima considerazione, solo apparentemente scollegata dal discorso: la storia “insegna che quando si pongono forti restrizioni all’immigrazione regolare, aumenta l’immigrazione clandestina: a fronte di una riduzione del 10% dell’immigrazione regolare, quella illegale aumenta dal 3 al 5%” (Boeri). Il principale canale di ingresso legale è stato negli anni il cosiddetto decreto flussi, introdotto nel 2001 al fine di pianificare le quote di stranieri cui permettere l’entrata in Italia per motivi di lavoro.

Tale strumento è andato progressivamente perdendo consistenza, consentendo l’entrata solo di lavoratori stagionali e di pochi altri, nonché la conversione di tipologie diverse di permessi di soggiorno per stranieri già presenti in permessi per lavoro. Al contempo, mentre si è chiuso questo canale di ingresso regolare, si è esaltata l’espulsione quale unica risposta all’immigrazione illegale. Come rilevato da Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi), l’espulsione dovrebbe invece essere un provvedimento estremo, da adottare solo nei confronti di coloro i quali, per motivi di sicurezza pubblica o per altre serie ragioni, non possano essere riassorbiti nel tessuto sociale: ciò anche in considerazione dei costi che essa comporta (per i rimpatri coattivi fino a 8.000 euro a persona).

Invece, per gli irregolari che abbiano compiuto percorsi positivi di inclusione sociale e lavorativa sarebbe meglio seguire la strada della regolarizzazione: così non solo si risparmierebbe una parte dei soldi necessari per le espulsioni forzate (a volte di operai o badanti), ma si guadagnerebbero contributi previdenziali che il lavoro in nero sottrae alle casse dello Stato. Basti pensare che in occasione di provvedimenti di emersione “il numero di colf e badanti extracomunitarie si impenna, a dimostrazione del fatto che questi lavori continuano a essere richiesti, ma vengono svolti senza versare i contributi sociali” (Boeri).

Così si chiude il cerchio e si torna al punto di partenza:servono immigrati che lavorino in modo regolare, paghino contributi a sostegno del sistema pensionistico nazionale e magari mettano pure al mondo dei figli, a beneficio del futuro di tutti. Peccato che le politiche che l’Italia sta ponendo in atto vadano in senso esattamente opposto.

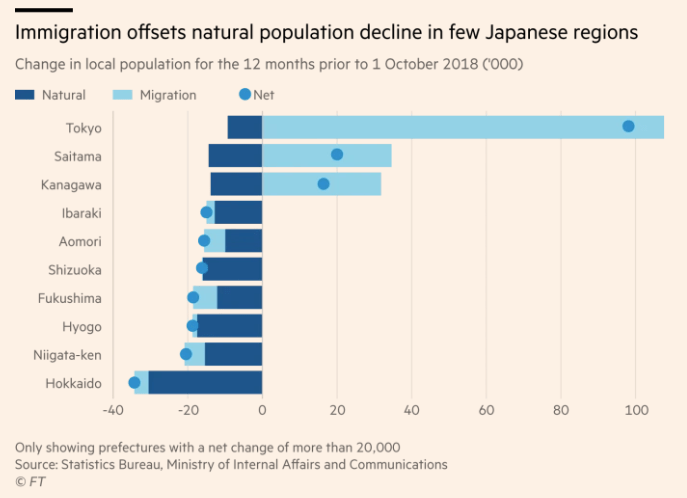

Il Giappone sta vivendo un vero e proprio crollo demografico: in alcune prefetture, la popolazione diminuisce al passo di 1% annuo. Sembra poco, è molto. Si calcola che, entro la metà del secolo (quindi si tratta di previsione ad alta probabilità di realizzazione), la popolazione giapponese si ridurrà di 900.000 unità annue. Il fenomeno della immigrazione, in un paese etnicamente “puro” come il Giappone, sta lentamente iniziando a prendere corpo e peso, ma al momento è limitata ad alcuni ambiti, quali i servizi alla persona, e con visti molto restrittivi, tali ad esempio da non consentire ricongiungimenti familiari in quanto rigorosamente a termine. Se ciò cambierà in un futuro più o meno prossimo, è da vedere.

Ma il Giappone, a differenza dell’Italia, non subisce un drammatico depauperamento di capitale umano da emigrazione di soggetti mediamente più qualificati di quelli che entrano. Ed è praticamente all’estremo opposto nello spettro di generazione di valore aggiunto, a livello di sistema paese. Resta poi il dubbio: questi ingressi di manodopera, in netta prevalenza non qualificata, vanno ad operare in settori dell’economia che potrebbero essere convenientemente modernizzati e meccanizzati? A parte i servizi alla persona, ovviamente. Molte domande, poche risposte. Diciamo quindi che i flussi di immigrazione vanno governati con occhio attento alle compatibilità economiche, sociali e culturali ma che, con l’attuale profilo immigratorio, l’Italia resta in un contesto di second best: possiamo cioè ottenere risorse previdenziali e fiscali, ma la composizione e ricomposizione del nostro capitale umano resta fortemente sfavorevole allo sviluppo. Occorre essere consapevoli che ciò non accade a causa dell’immigrazione. (MS)