Generazioni ansiose

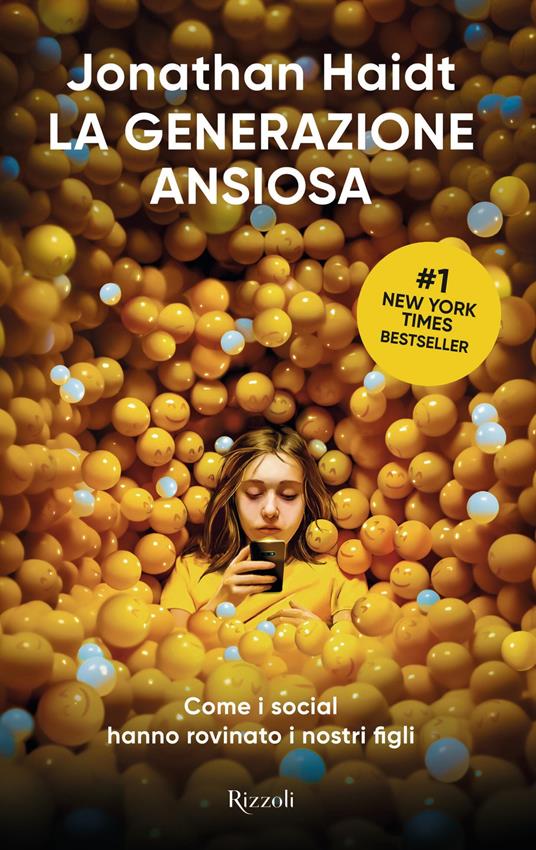

"La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli" è il libro coraggioso di Jonathan Haidt, uno psicologo nato a New York, che si è fatto conoscere in tutto il mondo (Rizzoli, 2024, 355 pagine effettive, euro 22).

Nella società occidentale c'è stato il grande passaggio dall'infanzia fondata sui giochi e sul gioco, a "un'infanzia fondata sul telefono", una "transizione che non si è conclusa fino alla metà degli anni Dieci del Duemila, quando gran parte degli adolescenti aveva ormai un proprio smartphone" (e le relative app), oppure aveva qualcuno di "tutti i dispositivi elettronici connessi a internet che oggi occupano il tempo dei giovani, compresi quindi computer portatili, tablet, console per videogiochi connesse a internet" (p. 17; inchiesta a cura di Common Sense Media). Quindi i giovani e i giovanissimi di oggi sono veramente ben diversi dalle generazioni più giovani del passato.

La tendenza "all'iperprotezione nel mondo reale" e la tendenza alla "scarsa protezione nel mondo virtuale" vengono considerate come le due principali cause della trasformazione nella "generazione ansiosa" di molti ragazzi nati dopo il 1995 (p. 18). Un fatto è inequivocabile: "nel 2016 il settantanove per cento dei teenager possedeva uno smartphone, come anche il ventotto per cento dei bambini tra gli otto e i dodici anni" (p. 47).

Si è quindi delineata "La Grande Riconfigurazione: l'avvento dell'infanzia fondata sul telefono" (p. 137). In molti casi e per tutte le età, si sono avuti dei danni legati alla deprivazione sociale, alla privazione del sonno, alla frammentazione dell'attenzione e alla dipendenza (p. 140). Sicuramente altre problematiche dei giovanissimi sono legate all'impegno derivante dalle molte attività extracurriculari, e dall'enorme richiesta di tempo legata alla scuola, per quanto riguarda i compiti a casa.

Le contromisure suggerite dallo psicologo sociale, per limitare gli attuali svantaggi, sembrano quasi tutte difficilmente applicabili in Europa e in Occidente (almeno le prime tre): 1) niente smartphone prima della scuola superiore (niente navigazione su internet prima dei 14 anni); 2) niente social media prima dei sedici anni; 3) scuole senza telefono (in realtà si intende nessun utilizzo del telefono durante l'orario di lezione); 4) molto più gioco senza supervisione e indipendenza nell'infanzia (p. 26). Forse per noi europei le cose sono diverse, e la salute mentale delle giovani generazioni risulta migliore di quella degli adolescenti degli Stati Uniti.

Inoltre alcune ricerche americane sembrano dimostrare "che i social media nuocciono agli adolescenti, soprattutto alle ragazze nella fase della pubertà" (p. 24). Sicuramente la cosa risulta molto problematica se l'attività passata sui social media dai più giovani non viene discussa e ridiscussa con amici e amiche. I social fanno sentire più accettati gli adolescenti. Molti ragazzi considerano i social come "uno sbocco creativo e l'ottanta per cento si sente più in contatto con la vita degli amici" (p. 167). Del resto le relazioni sono sempre state un'attività umana molto coinvolgente.

Ma i videogiochi sono più coinvolgenti: il sette per cento degli adolescenti maschi risulta dipendente, mentre le femmine sono meno dell'uno per cento. E i giochi purtroppo "richiedono una enorme quantità di tempo" (p. 231). Si possono considerare quattro tipi di giocatori: "dipendenti, problematici, coinvolti e saltuari" (p. 230). I dipendenti ammettono di soffrire di "ricaduta, astinenza, conflitto e gaming che causa problemi" (p. 230).

Quindi questi ragazzi si allontanano dalla famiglia e dagli amici e rinunciano a quasi tutte le altre attività. Se negli anni Novanta solo il 3 per cento dei ragazzi non aveva amici intimi, nel 2021 quella cifra è cresciuta di almeno cinque volte fino al quindici per cento. Mentre altre ricerche riportano cifre che possono raggiungere anche il ventotto per cento (p. 233). E la qualità delle relezioni digitali è calata notevolmente. Ci sono più contatti, ma le relazioni sono più superficiali o meno utili.

Dal 1965 al 2008 c'è stato un notevole incremento delle ore passate dai figli insieme ai genitori: "Fino al 1995, la cifra è costante o leggermente in discesa, per le madri laureate e non, poi schizza verso l'alto, soprattutto per le prime". Per i padri la situazione è molto simile, con una crescita delle ore passate insieme ai figli "(circa 4 ore a settimana fino al 1995, che poi salgono a circa otto ore entro il 2000)" (p. 104). I genitori hanno iniziato a seguire molto da vicino la lunga formazione dei loro figli, in molti casi fino al loro lungo percorso universitario.

Anche gli adulti sono stati influenzati dalla comunicazioni digitali. Non ci sono stati incrementi di ansia o di depressione, ma in molti "sono diventati più stanchi, dispersivi e logorati dalle nuove tecnologie e dalle loro continue interruzioni e distrazioni" (p. 28). Sicuramenti gli adulti sono più indipendenti dalle relazioni digitali e più concentrati sulle relazioni lavorative e familiari. Ma c'è stato "il crollo della solidarietà tra gli adulti", anche se "In ogni cultura e in tutta la storia, le madri e i padri hanno agito con il presupposto che se i loro figli si fossero trovati nei guai, altri adulti - spesso estranei - li avrebbero aiutati. In molte società, gli adulti si sentono in dovere di rimproverare i figli altrui che si comportano male in pubblico" (Frank Furedi, sociologo britannico. p. 107). Oggi le cose sono notevolmente peggiorate e forse quasi tutti gli adulti, in quasi tutte le regioni occidentali, pensano solo agli affari loro. E una buona società non funziona sempre così.

Per quello che riguarda l'educazione scolastica si può fare riferimento a una strategia per migliorare la ricreazione: "ridurre le regole e aumentare la fiducia" (p. 313), come avviene in una scuola in Nuova Zelanda. Con la "ricreazione senza regole" gli studenti potevano "arrampicarsi sugli alberi, andare in bici o fare qualsiasi cosa comportasse un rischio". Il preside ha eliminato tutte le regole e a lasciato che fossero i bambini a crearsene delle proprie". Quindi c'è stato "Più caos, più attività, più spintoni nell'area giochi ma anche più felicità e più sicurezza fisica". I bambini si assumono la responsabilità della propria incolumiità e "I tassi di infortuni, vandalismo e bullismo sono tutti calati" (p. 313; Mariana Brussoni, grande esperta canadese di origine italiana).

Comunque "I genitori che cercano di allevare i figli in una bolla di perfetta igiene fanno loro del male perché impediscono lo sviluppo del sistema immunitario". La stessa cosa vale per "il sistema immunitario psicologico, ossia la capacità di un bambino di gestire, elaborare e superare frustrazioni, piccoli incidenti, prese in giro, esclusioni, eventi percepiti come ingiustizie e normali conflitti senza cadere in preda a ore o giorni di travaglio interiore" (da p. 91). Il mondo è un posto sempre più complesso, però i ragazzi devono anche impare da soli ad affrontare il mondo.

In ogni caso un fatto è inequivocabile: per molti soggetti esiste "la frustrazione di essere rappresentati come vittime passive delle Big Tech" (p. 350). Le grandi multinazionali continuano a ingigantire la loro influenza a tutti i livelli. Per fortuna esistono anche coalizioni giovanili che chiedono riforme politiche in grado di tutelare le generazioni più giovani (ad esempio https://designitforus.org). In particolare i social media sembrano danneggiare molto di più le ragazze, "a causa del continuo confronto sociale e all'aggressione relazionale" (p. 140). Quasi tutte le ragazze occidentali sembrano adorare il mondo virtuale.

Perciò si può considerare il telefono similare al "cordone ombelicale più lungo del mondo", oppure alla "barriera invisibile" che impedisce l'autonomia dei ragazzini (p. 342). Così, "Anche se un genitore guarda di rado il localizzatore e anche se un ragazzino non chiede mai a sua madre di andare a prenderlo perché gli si è rotta la catena della bici, il fatto che sia sempre possibile impedisce a bambini e adolescenti di sentirsi indipendenti, fidati e competenti. E impedisce ai genitori di mollare la presa" (p. 342). La vita non è per niente semplice, come di solito ci appare a scuola. La vita ha le sue durezze che è meglio affrontare fin da ragazzini. Altrimenti si cresce impreparati.

In definitiva, per lo psicologo americano, c'è stata in realtà una "radicale trasformazione dell'infanzia in qualcosa di non umano: un'esistenza basata sul telefono" (p. 345). In effetti si tratta di qualcosa di non umano fino a ieri.

Jonathan Haidt è nato nel 1963 e ha ottenuto il dottorato in Psicologia sociale presso l'Università della Pennsylvania nel 1992. Dopo aver insegnato all'Università della Virginia per sedici anni, insegna Leadership Etica alla Stern School of Business della New York University. Ora è considerato uno dei pensatori più importanti del mondo. Per avere maggiori informazioni personali: https://jonathanhaidt.com

Per vari approfondimenti: www.anxiousgeneration.com; www.afterbabel.com, www.pewresearch.org

Nota istruttiva - "Le persone non cadono in depressione quando affrontano collettivamente un pericolo: cadono in depressione quando si sentono isolate, sole o impotenti" (p. 50). In moltissime famiglie spesso ci sono talmente "tante discussioni su come le regole debbano essere meno severe e così tanti modi di aggirarle, che la vita familiare finisce con l'essere dominata dai dissensi sulla tecnologia" (p. 31). Purtroppo "Gli schermi ci portano a dimenticare l'importanza del nostro corpo fisico" (p. 247). E "Se vogliamo sperimentare quiete e silenzio, e se vogliamo sviluppare concentrazione e una coscienza unificata, dobbiamo ridurre il flusso di stimoli che arriva agli occhi e alle orecchie" (p. 248).

Nota pensierosa - Il safetyism è diventato una regolamentazione oramai stabile nel mondo istituzionale anglosassone (americani, britannici e canadesi), e "richiede di bandire la maggior parte delle attività indipendenti durante l'infanzia, soprattutto quelle all'aperto", anche se sono tra le attività più formative dal punto di vista emotivo. Così "Molti genitori e scuole hanno vietato ogni attività che potesse comportare un qualsiasi rischio non solo di danni fisici ma anche emotivi" (p. 121). E nel resto del mondo i bambini sono cresciuti prendendosi più rischi e imparando più cose.

Nota di psicologia animale - "L'apprendimento animale è "come spianare un percorso nel cervello, non la decisione di una coscienza razionale" (p. 140). Questo era quello che scriveva Edward Thorndike, uno psicologo esperto negli esperimenti con i gatti.

Nota di psicologia adolescenziale - I maschi sono sempre stati più spericolati e si facevano molto male di frequente, mentre oggi i maschi hanno quasi "minori probabilità di farsi male delle femmine... Di fatto, i maschi adolescenti di oggi non sono molto diversi dalle loro coetanee femmine o dagli uomini di cinquanta e sessant'anni" (p. 221). Troppo tempo passato utilizzando lo smartphone provoca "frammentazione dell'attenzione, privazione sociale e dipendenza" (p. 297).

Nota ultrasintetica - Quando "Tutti hanno uno smartphone, tutti vengono inghiottiti dal loro telefono e l'infanzia basata sul gioco finisce" (p. 267). Ma se quasi tutti gli altri ragazzi hanno il telefono, diventa impossibile per quasi tutti i genitori dire no: "Pochi genitori vogliono che i propri figli preadolescenti vengano inghiottiti da un telefono, ma la prospettiva che siano paria sociali è ancora più angosciante". Nessuno vuole essere escluso dalla società e quindi dalla nuova società in rapida trasformazione.

Nota tragica - Nel 2014 negli Stati Uniti, "gli studenti avevano iniziato a chiedere che le università li proteggessero da libri e relatori che li facevano sentire insicuri" o turbati (p. 23). Tutto molto angosciante e strano, soprattutto per chi appartiene a una cultura non americana. Oggi la metà degli adolescenti americani afferma "di essere online quasi sempre" (p. 146). E quando i ragazzi e le ragazze non sono online, pensano troppo spesso ai social media.