Immigrati: una condizione che ha toccato anche noi

Ieri mi è capitato di vedere il programma “Okkupati” in cui sono stati intervistati ragazzi, giovani, che a Roma frequentano una scuola statale di perfezionamento, completamente gratuita, per essere preparati ad occuparsi di problemi sociali ed acquisire eventuali crediti lavorativi.

I ragazzi intervistati si occupavano principalmente di immigrati con cui intrecciavano rapporti di tipo professionale, sia insegnando loro la lingua italiana che aiutandoli a sbrigare le tante pratiche richieste che sono la fanghiglia appiccicosa in cui si trascina la burocrazia italiana da decenni.

Tutti i giovani intervistati, maschi e femmine, che avevano avuto occasioni ripetute di contatti con questi immigrati, usavano nei loro confronti, parlando di loro e dei loro problemi, non le solite parole di odio, ostilità e disprezzo che si sentono sempre più spesso in televisione, ma, ecco la sorpresa, parlavano di loro, per una volta in video, come persone.

Lo so che è difficile accettare una cosa del genere dopo tutto quello che si sente dire nei telegiornali, nelle verdi piazze padane, ora anche nella repubblica d’oltralpe nei confronti dei rom, nei tanti discorsi politici che sentiamo ogni giorno in cui questi “diversi” sono al causa prima del nostro malessere. Discorsi in cui si vuole attribuire semplicemente ad altri, ai più deboli naturalmente, il nostro decadimento economico, politico e culturale, in pratica i nostri insuccessi.

Quello che dovrebbe essere normale e cioè vedere negli altri sempre una persona e non un numero o una minaccia, è invece diventato, nel nostro paese sempre più incolto, la rara eccezione.

Eppure ognuno di questi ragazzi immigrati, nati in un altro paese, privi molto spesso non di volontà ma semplicemente di mezzi e di occasioni, ha una madre e un padre, ha lasciato degli affetti, ha abbandonato il luogo dove è nato spesso senza nemmeno sapere dove sarebbe andato, quale sarebbe stata la sua sorte. Quella di arrivare, attraverso varie perizie e pericoli, in un paese economicamente più forte dove l’occasione di vivere, e magari non semplicemente di sopravvivere, poteva anche realizzarsi, o morire fra le onde del mare della speranza, o nei luridi magazzini del colonnello libico, o nella stiva di una nave o di un container aperto con troppo ritardo.

Noi italiani forse abbiamo la memoria corta o forse no, forse ce l’abbiamo ma preferiamo tenerla sopita perché ci fanno comodo questi disgraziati per riversare su loro la colpa di tutto.

Come nel Grande Fratello di Orwell (non quello televisivo che indica esattamente la temperatura della nostra intelligenza) la guerra continua fra le fazioni giustificavano ogni sorta di privazione sulla popolazione, ogni sorta di angheria come dovuta non alla inefficienza e alla corruzione dello Stato ma dalla condizione di guerra in cui la popolazione si trovava costantemente a vivere.

I nostri emigranti partivano dai nostri porti con le poche cose nelle valige di cartone legate con lo spago. Li vediamo salutare sporgendosi dall’alto della nave, piccole figure già lontane, piangenti sui fazzoletti sbandierati dai genitori, dai fratelli, dalle sorelle lasciate nella fame e nella miseria della propria esistenza, con la speranza di poter fare qualcosa anche per loro.

Un compito da uomini, anche se ancora ragazzi, per cercare lontano, in un altro paese al di là dell’oceano, quella fortuna capace di alleviare le sofferenze delle loro povere famiglie, di poveri padri disoccupati, di contadini dai volti screpolati dal sole con i cappelli sudati nelle mani callose.

Oppure lungo i binari del treno che porta in Olanda, in Francia, nelle miniere del Belgio, con le mani intrecciate dai finestrini fino a quando il movimento del treno non costringe a lasciare la presa, a staccare il contatto familiare con la propria sposa, con la propria madre.

Quelli sono ancora in grado di farci tenerezza, di farci indignare ancora quando pensiamo alla tragedia di Marcinelle di molti anni or sono, quando leggiamo delle condizioni in cui lavoravano questi emigrati italiani. Eppure le condizioni erano le stesse, le persone erano persone, con le stesse mani e le stesse braccia, con le stesse speranze e la stessa disperazione.

Leggiamo da “la Voce del Serchio del 8/8/2010

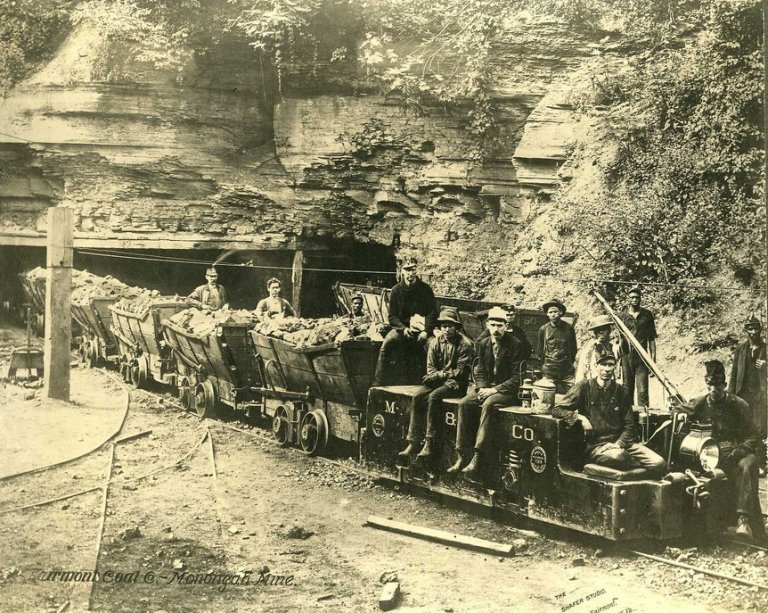

“Il 23 giugno del 1946 venne firmato l’accordo che prevedeva l’acquisto dal Belgio di carbone a fronte dell’impegno italiano di mandare 50.000 uomini da utilizzare nel lavoro di miniera. Non meno di duemila uomini a settimana, centomila alla fine dell’anno. Nell’accordo erano previsti un corso di formazione e la garanzia di un alloggio. E così tra il ‘46 e il ‘57 arrivarono in Belgio 140mila uomini, 17mila donne e 29mila bambini.

“I musi neri”, com’erano chiamati i lavoratori a causa della polvere di carbone che ricopriva i loro corpi, venivano avviati a un lavoro pericolosissimo, privi di ogni preparazione e alloggiati in strutture fatiscenti. Trattati come bestie, erano costretti a lavorare in cunicoli alti appena 50 centimetri.

Secondo l’accordo tutti i minatori in partenza dovevano confluire a Milano dove i medici avrebbero fatto dei controlli di tipo militare. Molti provenivano dalla Calabria alla ricerca di una vita migliore. Il viaggio in treno verso il Belgio durava tre giorni e tre notti. Non c’erano vagoni degni di tale nome, né servizi igienici, molti si sentivano come se stessero viaggiando in un carro bestiame.”

E’ forse il colore della pelle che può fare la differenza?

La lingua?

La religione?

Non c’è bisogno di risposta.

Stiamo diventando un popolo razzista e xenofobo e stiamo scaricando sui più umili, sui più poveri, sui più innocenti, colpevoli solo di desiderare una vita migliore la colpa della nostra ignoranza storica, della nostra insipienza culturale e soprattutto della nostra cronica inefficienza politica.