Erdogan nella trappola del terrorismo

Certi tradimenti si pagano.

L’inizio della questione siriana è stato quello tipico delle ‘primavere arabe’: un primo movimento popolare antigovernativo, represso nel sangue come da tradizione familiare degli Assad, poi infiltrato da formazioni radicali più o meno estremiste e più o meno manovrate dall'esterno.

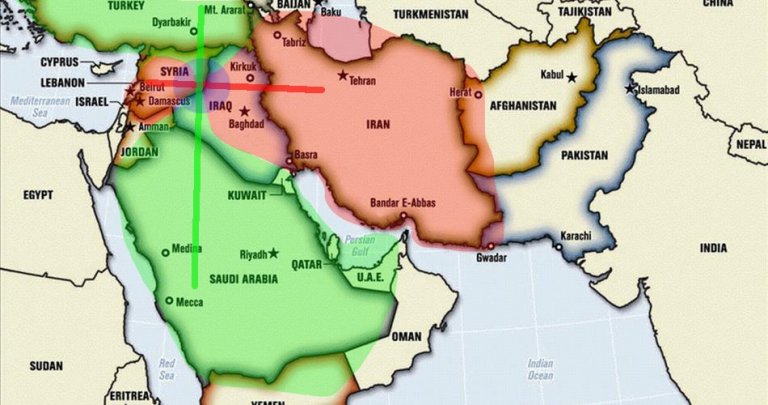

Il paese si è trovato da subito al crocevia tra due linee di forza che si incrociano proprio dentro i suoi confini. E questa è stata la sua disgrazia.

La linea orizzontale (in rosso) è quella delle forze sciite che da Teheran attraversa tutto il Vicino Oriente per arrivare fino alle coste mediterranee e che coinvolge governi “amici” (dall’Iraq post-Saddam alla Siria di Assad al Libano degli Hezbollah); la linea verde rappresenta invece il fronte sunnita dei Sauditi, degli Emiri del Golfo, dei turchi.

Questi sono stati i primi e più ferventi animatori e finanziatori di quello strano aggregamento che conosciamo come Califfato, cioè la formazione “istituzionale” che l’Isis, composto inizialmente dalle truppe sbandate dell’esercito di Saddam, si è dato a cavallo tra Iraq e Siria.

Il conflitto per interrompersi a vicenda la continuità territoriale evidenziata dalle linee incrociate, ha insanguinato per anni il paese causando ormai, sembra, quasi mezzo milione di morti.

Sviluppatosi nell'arco di qualche mese dopo lo scontro aereo che ha rischiato di trascinare il mondo in un conflitto globale (la Turchia è membro della Nato), l’accordo Putin-Erdoğan ha permesso di gettare le basi di una rapida “soluzione” della crisi siriana anche se è evidente - lo mette in luce Alberto Negri sul Sole24ore - che “Erdoğan ha perso la guerra in Siria e ha ribaltato la sua politica estera in pochi mesi accettando che il regime di Damasco resti in sella”, dopo aver chiesto a gran voce la defenestrazione di Assad come precondizione di ogni possibile trattativa.

Con il voltafaccia turco si è disarticolata la linea che da nord a sud alimentava e in qualche modo proteggeva la diffusione territoriale dell’Isis. In breve tempo le sorti del Califfato sono apparse segnate e la cruenta battaglia di Aleppo ha rappresentato probabilmente il punto di non ritorno della sua effimera esistenza.

Con la prevedibile sconfitta definitiva del Daesh, l'Arabia Saudita, il Qatar e gli altri emirati torneranno ad essere confinati nel loro ambito peninsulare. Come ai tempi in cui Saddam Hussein li minacciava dopo aver invaso il Kuwait.

La Russia, artefice principale della vittoria lealista, è riuscita nell’impossibile strategia di legare a sé - accanto agli alleati storici siriani e iraniani - non solo la Turchia dalle presuntuose velleità neo-ottomane di Erdoğan, ma anche l’invitato di pietra di questa nuova complessa fase della storia mediorientale, l’Israele di Bibi Netanyahu che aveva a suo tempo piazzato Avigdor Lieberman al suo Ministero degli Esteri; non a caso quindi un ultrafalco di origini russe estasiato estimatore di Vladimir Putin.

Ma la disarticolazione dell’alleanza sunnita aveva un prezzo, perché certi "tradimenti" si pagano.

Sembrerebbe quindi più probabile la pista jihadista - piuttosto di quella curda - del nuovo attentato che ha insanguinato Istanbul la notte di Capodanno. Così come l’assassinio dell’ambasciatore russo aveva avuta un chiara rivendicazione nelle parole stesse del giovane attentatore suicida: “noi moriamo ad Aleppo, tu muori qui”.

La Turchia è finita quindi nel mirino di una doppia strategia terroristica - quella storica, benché intermittente, dei curdi e quella jihadista più recente - che si sommeranno progressivamente a una incattivita opposizione politica di varia origine; gulenista, laica e socialista.

Il paese - e ancor più il governo - non ne uscirà facilmente e si può ipotizzare che i sussulti rabbiosi di un regime messo alle strette da troppi nemici interni ed esterni (e da nuovi alleati ben poco affidabili) potranno riservare colpi di scena imprevedibili e pericolosi.

Nel nuovo ordine mediorientale a guida russa tenteranno a breve di riaffacciarsi gli Stati Uniti - dopo una sostanziale "espulsione" dall'area grazie all'evanescente politica obamiana (molto meno impegnata a supportare i jihadisti di quanto non vorrebbe una supponente vulgata antiimperialista) - tramite il neoeletto presidente americano che potrà favorire Israele - ammesso che voglia farlo davvero - con qualche mossa simbolica già prevista, come il trasferimento dell'ambasciata USA a Gerusalemme, ma senza forzature inaccettabili per Putin (e per l’Iran). D'altra parte lo stato ebraico si trova oggi in una posizione di assoluta sicurezza; al momento nessuno degli attori presenti - fatte salve alcune frange palestinesi - ha il minimo interesse a sollevare problemi con lui. Quindi Trump non dovrebbe fare niente di più che impegnarsi ai minimi termini, senza scontentare nessuno.

Il "tutti contro tutti" che ha reso difficile orientarsi nel caos mediorientale degli ultimi anni potrebbe essere sul punto di lasciare il campo ad un nuovo assetto stabile.

L'esemplare strategia russa si avvale di una ideologia "eurasiatista" - Eurasia è il nome che gli diede il fondatore Jean-François Thiriart, una ex SS belga - di cui ho già scritto, a cui va dedicata molta, molta attenzione per i suoi risvolti ideologici che virano dichiaratamente verso la nuova forma di fascio-islamismo di stampo imperiale immaginata da Aleksandr Dugin, presentato come "rappresentante speciale del Presidente russo" dalla televisione turca TRT.

Con la sua "Quarta teoria politica", una sintesi fra nazionalbolscevismo e rivoluzione conservatrice, ampiamente condita da una riproposizione del pensiero di Martin Heidegger, il filosofo putiniano fa andare in brodo di giuggiole i rossobruni nostrani ed è apprezzato anche dai neonazisti americani fiancheggiatori di Donald Trump.

La "simpatia" fra i due presidenti potrebbe essere quindi qualcosa di molto diverso e molto più articolato di una semplice empatia personale. Potrebbe rivelarsi una convergenza ideologica capace di provocare uno sconvolgimento radicale del mondo bipolare conosciuto fino a poco tempo fa.

In senso non propriamente democratico, se solo teniamo presente, oltre alla nota arroganza trumpiana, la prassi russa di chiudere la bocca, a volte per sempre, a chi non è gradito al governo: oggi è il terzo paese al mondo per numero di giornalisti uccisi dal 1991.

Del tutto marginalizzata appare invece l’attuale posizione dell’Arabia Saudita e dei suoi alleati del Golfo. Inviperita per l'accordo sul nucleare iraniano, vissuto come un tradimento americano, potrà forse contare sulla dichiarazione preelettorale di Trump che, a parole, lo vorrebbe stracciare (altro punto interrogativo). Ma potrebbe anche cercare nuove strategie per non doversi rassegnare alla prevalenza russo-sciita nell'area.

Strategie che, conoscendo la spregiudicata politica estera saudita, potrebbe allargarsi a coinvolgere pericolosamente più che il puro e semplice assetto mediorientale di nuovo conio.